„Jedenfalls werden wir uns alle dort treffen…“

Ein anderer Blick auf die Anfänge der Darmstädter Ferienkurse

Die Musikgeschichtsschreibung über die frühen Jahre der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik richtete ihren Fokus lange fast ausschließlich auf Männer: Komponisten wie Boulez, Nono oder Stockhausen galten als Hauptakteure der Szene. Mit einer gendersensiblen Sicht auf das Archivmaterial fand die Musikwissenschaftlerin Juana Zimmermann 450 Frauen, die zwischen 1946 und 1961 in unterschiedlichen Rollen an den Kursen beteiligt waren. Nun ist ihr Buch Jedenfalls werden wir uns alle dort treffen erschienen.

Von Juana Zimmermann

Die Komponistin Kirsten Reese schlug 2021 in ihrem Aufsatz Der hörende Blick ins Archiv vor, das im Internationalen Musikinstitut Darmstadt (IMD) aufbewahrte Material bewusst mit einem „biased“ Blick zu betrachten – also gezielt nach weiblicher Präsenz zu suchen. Das Ergebnis: eine Liste mit über 450 Namen von Frauen, die in verschiedensten Funktionen Teil des Darmstädter Geschehens waren – als Komponistinnen, Interpretinnen, Dozentinnen, Journalistinnen, Ehefrauen, Witwen, Organisatorinnen, Teilnehmerinnen oder Zuhörerinnen. Von vielen lässt sich heute kaum noch etwas rekonstruieren. Ihre individuelle Wirksamkeit mag marginal gewesen sein. Doch schon ihre bloße Zahl widerspricht der Vorstellung, Darmstadt sei ein rein männlich dominiertes Geschehen gewesen.

So schrieb Georg Wassmuth 2020 im SWR: „Ausschließlich Männer, wie der von sich selbst sehr überzeugte Karlheinz Stockhausen, suchten bei den Darmstädter Ferienkursen nach neuen Klängen, die nicht vorbelastet oder verbraucht schienen.“ Der Eindruck, Frauen seien entweder irrelevant gewesen oder gar nicht erst anwesend, ist mit Blick auf das Archivmaterial kaum haltbar. Bereits Fotografien aus den frühen Kursjahren zeigen ein anderes Bild. Auch die Tatsache, dass zahlreiche Uraufführungen Werke für Frauenstimmen beinhalteten, hätte frühzeitig Fragen aufwerfen können. Und spätestens beim Blick auf die Teilnehmer:innenlisten wird deutlich: Unter ihnen finden sich zahlreiche Frauen, von denen einige später renommierte Komponistinnen wurden.

Mehr als ein Ort der Uraufführungen

Die Darmstädter Ferienkurse waren – damals wie heute – ein Ort des Lernens, Lehrens, Zuhörens, Diskutierens, Wiedersehens und der Netzwerkbildung. Die Musikgeschichtsschreibung jedoch reduziert diesen Raum oft auf die Bühne der Uraufführungen und ihre meist männlichen Urheber. Dass Frauen in den offiziellen Erzählungen weitgehend fehlen, galt lange als gegeben. Doch mit einem dezidiert weiblichen Blick öffnet sich ein weites kulturelles Handlungsfeld. Denn Frauen waren von Anfang an Teil der Szene.

Im ersten Jahr, 1946, stellten Frauen sogar die Mehrheit der Teilnehmenden, was der damaligen Geschlechterverteilung in der Nachkriegsbevölkerung entsprach. In den folgenden Jahren überwogen zunehmend die Männer. Der Frauenanteil stabilisierte sich schließlich: Rund ein Drittel der Teilnehmer:innen waren Frauen. Doch wer waren sie? Welche Rollen nahmen sie ein? Und wie beeinflussten sie den Diskurs um Neue Musik in der frühen Bundesrepublik?

Dozentinnen als Impulsgeberinnen

Als zentrale Akteur:innen der Ferienkurse galten stets die Dozierenden. Während der Amtszeit des Gründungdirektors Wolfgang Steinecke (1946–1961) wurden nur sieben Frauen als Dozentinnen eingeladen, doch diese spielten eine bedeutende Rolle. In den Anfangsjahren standen insbesondere Instrumental- und Gesangskurse im Zentrum, denn die Interpretation Neuer Musik war an den Musikhochschulen kaum verankert. Die Kurse in Darmstadt boten daher eine entscheidende Ergänzung zum Studium und die Dozentinnen setzten wichtige Impulse.

Die Sängerinnen Elisabeth Delseit (1906–1999) und Henny Wolff (1896–1965) gehörten zu den ersten Dozentinnen 1946. Ihre künstlerische Präsenz lässt sich vor allem über Konzertrezensionen nachverfolgen, da sie neben dem Unterricht auch als Interpretinnen in Erscheinung traten. So schrieb die Frankfurter Rundschau:

Die „Drei Lieder von Heinz Schröter aus seinem Opus 4 sind liebenswürdige Stücke mit leichter Neigung zu Regers ‚Schlichten Weisen‘. Schön und beinahe zu dramatisch gesungen von Elisabeth Delseit.“

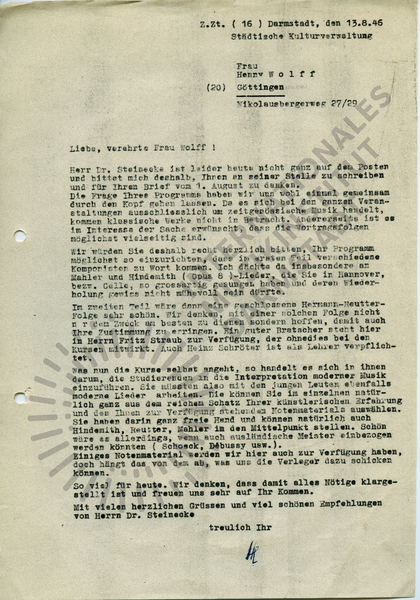

In einem Brief an Henny Wolff vom 13.8.1946 wurden die Erwartungen an den Kurs wie folgt beschrieben:

„Was nun die Kurse selbst angeht, so handelt es sich in ihnen darum, die Studierenden in die Interpretation moderner Musik einzuführen. Sie müssten also mit den jungen Leuten ebenfalls moderne Lieder arbeiten. Die können Sie im Einzelnen natürlich ganz aus dem reichen Schatz Ihrer künstlerischen Erfahrung und des Ihnen zur Verfügung stehenden Notenmaterials auswählen. Sie haben darin ganz freie Hand und können natürlich auch Hindemith, Reutter, Mahler in den Mittelpunkt stellen. Schön wäre es allerdings, wenn auch ausländische Meister einbezogen werden könnten (Schoeck, Debussy usw.).“

Der Brief zeigt nicht nur Wolffs künstlerische Freiheit, sondern auch, welche Musik im Darmstädter Umfeld zu jener Zeit als relevant galt.

Carla Henius – Sängerin, Vermittlerin, Netzwerkerin

Zu den bemerkenswertesten Teilnehmerinnen der frühen Jahre zählt die Sängerin Carla Henius (1919–2002). Sie zeichnete sich nicht nur durch ihre außergewöhnliche Stimme aus, sondern auch durch eine klare ästhetische Haltung, wie ihre Texte belegen. 1947 nahm sie erstmals an den Ferienkursen teil und blieb bis 1990 eine regelmäßige Besucherin. Dort traf sie auf Komponist:innen, Musiker:innen und Theoretiker:innen wie Bruno Maderna, Theodor W. Adorno, Brigitte Schiffer, Claude Rostand oder die Kontarsky-Brüder – Begegnungen, die in langjährige Kooperationen mündeten. Vermutlich 1951 traf sie in Darmstadt Luigi Nono – der Beginn einer prägnanten künstlerischen Zusammenarbeit. 1961 sang sie die Rolle der Donna in Nonos Intolleranza, 1964 nahm sie La fabbrica illuminata auf.

Für Henius war Darmstadt ein Karrierebeschleuniger und ein intellektuelles Zuhause. Wolfgang Steineckes Idee, die Ferienkurse als internationale Plattform für Austausch und Erneuerung zu etablieren, erfüllte sich in ihrer Person.

Kompositionsstudentinnen – sichtbar, aber nicht gehört

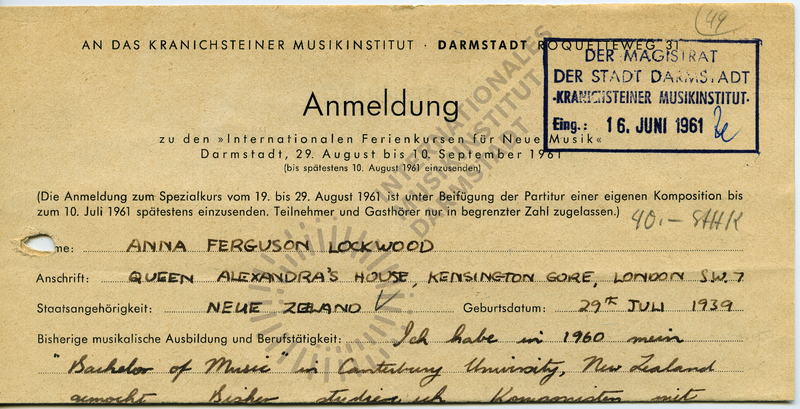

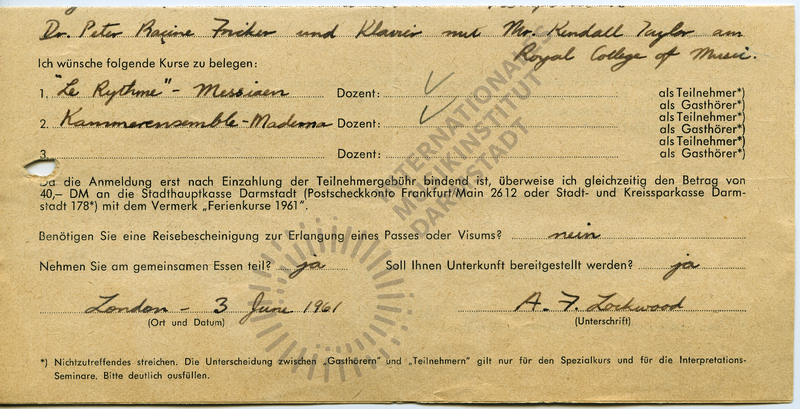

Obwohl es in den ersten Jahrzehnten der Darmstädter Ferienkurse keine Dozentinnen für Komposition gab und Werke von Frauen nur sehr selten aufgeführt wurden, war die Gruppe der Kompositionsstudentinnen unter den Teilnehmerinnen durchaus präsent. Ihre Namen finden sich zahlreich in den Anmeldekarten und Listen. Eine dieser jungen Komponistinnen war die Neuseeländerin Annea Lockwood (*1939). Von 1961 bis 1963 nahm sie an den Ferienkursen teil, besuchte Seminare u. a. bei Luciano Berio, Olivier Messiaen und Karlheinz Stockhausen. Lockwood hatte in London am Royal College of Music studiert und später unter anderem bei John Cage, Morton Feldman, Pierre Boulez, György Ligeti und Gottfried Michael Koenig gelernt. Im Archiv des IMD sind von ihr aus dieser Zeit lediglich ihre Anmeldekarten erhalten. Im Podcast „Darmstadt On Air“ sprach Lockwood 2021 mit der Musikjournalistin Kate Molleson über ihre damaligen Erfahrungen. Lockwood berichtet von einem intensiven Sommer, in dem sie künstlerisch wie sozial stark eingebunden war.

Besonders die Begegnung mit der italienischen Komponistenszene habe sie geprägt:

„I was hanging up with Franco [Evangelisti] and the Italians a lot. I remember I was one of the younger people at the Ferienkurse. I was probably one of the relatively few women there – which wasn’t something which would necessarily be striking to me right then, but became increasingly.“

Rückblickend beschreibt Lockwood einen wachsenden Bewusstwerdungsprozess: Als junge Komponistin habe sie zunächst wenig über ihr Frausein in diesem Kontext reflektiert. Erst später, im Zuge ihrer feministischen Politisierung, wurde ihr die strukturelle Exklusion weiblicher Akteure stärker bewusst.

Mit ihrer Erfahrung steht Lockwood exemplarisch für eine Generation von Komponistinnen, die in Darmstadt erste Impulse erhielten, künstlerisch experimentierten und sich doch oft in einem Umfeld bewegten, das ihre Anwesenheit marginalisierte.

Ehefrauen und Witwen als stille Akteurinnen

Ein bislang wenig beachtetes Kapitel betrifft die Ehefrauen und Witwen der Darmstädter Hauptfiguren. Viele reisten mit ihren Männern zu den Kursen, manche waren selbst Künstlerinnen – doch in Darmstadt traten sie meist als Partnerinnen auf. Sie hörten zu, waren gefragte Gesprächspartnerinnen, kümmerten sich um das Zwischenmenschliche – Aufgaben, die in der offiziellen Geschichtsschreibung selten auftauchen, obwohl sie Kraft, Zeit und Aufmerksamkeit erforderten.

So schrieb Doris Stockhausen an den Komponisten Karel Goeyvaerts:

„Und wird es klappen, dass Dein Violinkonzert in Darmstadt gespielt wird? Jedenfalls werden wir uns alle dort treffen.“

Unabhängig von Aufführungen war das Wiedersehen mit Freundinnen zentral. Für viele Exilierte boten die Darmstädter Ferienkurse die erste Gelegenheit nach 1945, ihre Kolleginnen wiederzusehen. Umso mehr lohnt es sich, diesen Ort nicht nur als Bühne der Komponisten zu betrachten, sondern als sozialen Schmelztiegel der internationalen Avantgarde.

Der Musikjournalist Stefan Fricke forderte 2009, die Ferienkurse jenseits aller Kanonbildungen zu betrachten – jenseits der „Darmstädter Schule“. Seine These:

„Ohne dieser gebotenen Abenteuerlust und ihren Erkundungen vorweggreifen zu wollen – das Ergebnis wird sein, dass Darmstadt nicht nur in der Gründerzeit, sondern auch danach weitaus bunter, schillernder und ästhetisch vielseitiger war, als man es gemeinhin vermeint.“

Der Blick in das Archiv legt es nahe. Die umfassende Aufarbeitung gibt ihm recht.

Weiterlesen:

Juana Zimmermann, „Jedenfalls werden wir uns alle dort treffen“ – Frauen bei den Darmstädter Ferienkursen 1946–1961, Berlin 2025, Wolke Verlag, ISBN 978–3–95593–604–4, 36 €