READER: RAINFOREST IV

27./28./29.07.2025

David Tudor: Rainforest IV (1973)

Centralstation (Halle)

27.07. 18:00–22:00

28.07. 14:00–18:00

29.07. 14:00–18:00

Realisiert von Teilnehmer:innen der Darmstädter Ferienkurse:

Gabriel Boyarin

Tord Hagbarth Bremnes

Márk Csernovszky

Giovanni Falascone

Fredrika Gullfot

Damian Ibn Salem

Justine Leichtling

Samuel Long

Pedro Mileu

Ong Ping Din

Matheus Souza de Freitas

Rudyard Schmidt

Matt Rogalsky & hans w. koch (Musikalische Leitung)

Carsten Seiffarth (Kurator)

Eckehard Güther (Klangregie)

Markus Steffens (Koordination)

RAINFOREST IV

Zwischen 1968 und 1973 realisierte David Tudor eine Reihe von Stücken mit dem Titel Rainforest. Ursprünglich für die gleichnamige Performance der Merce Cunningham Dance Company beauftragt, entwickelte sich das Stück in verschiedenen Formen weiter, unter anderem als performative Rauminstallation. Die Grundidee, die sich durch sämtliche Versionen zieht, ist die eines Ensembles aus tönenden Objekten, die durch Transducer angespielt werden. Durch die spezifischen Resonanzeigenschaften eines jeden Objekts verändern sich die zugespielten Klänge. Das reale Objekt ist zugleich Filter und Klanggenerator. In einem Interview aus dem Jahr 1988 sagte Tudor dazu: „Mein Rainforest, in seiner ursprünglichen Version (1968), ist eine Sammlung von kleinen Lautsprechern, die aus Objekten mit unterschiedlichen Resonanzeigenschaften hergestellt werden. Diese Instrumente, von denen jedes eine andere ‚Stimme‘ hat, stellen ein Mittel zur Klangtransformation ohne Elektronik dar: Die Quelltöne werden, wenn sie durch die Materialien übertragen werden, durch deren Resonanzeigenschaften modifiziert.“

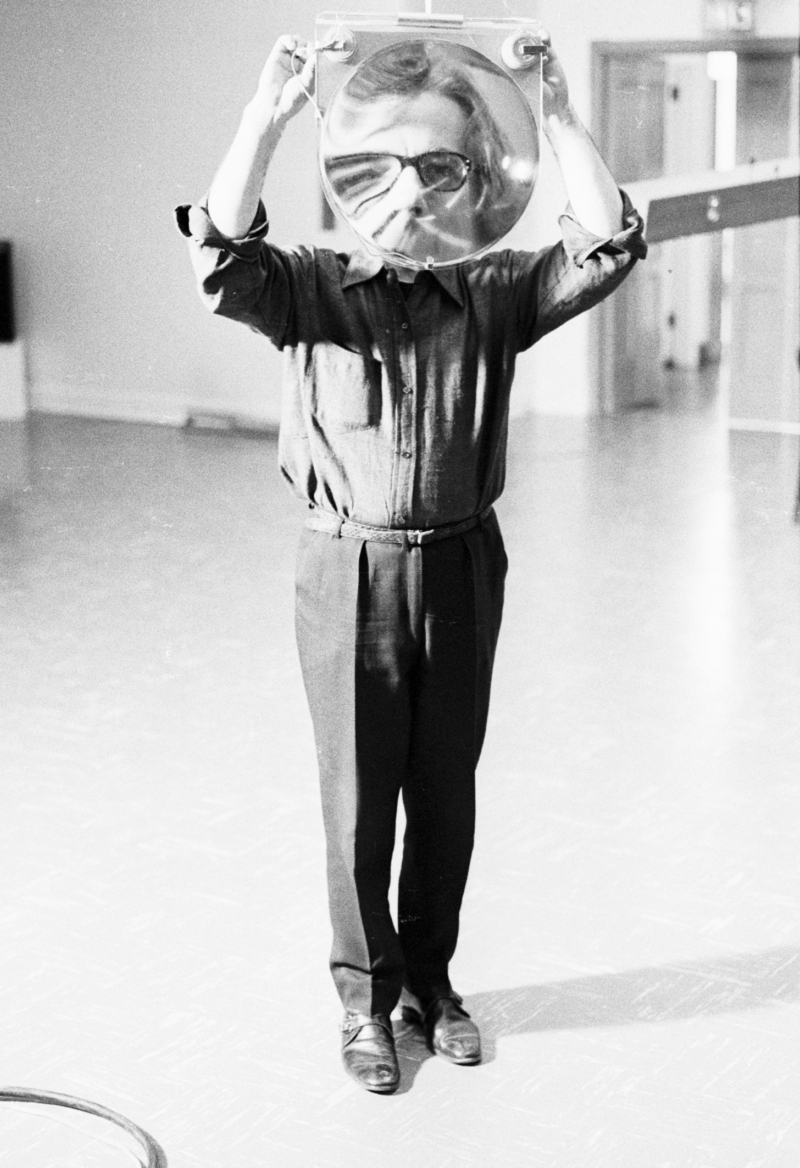

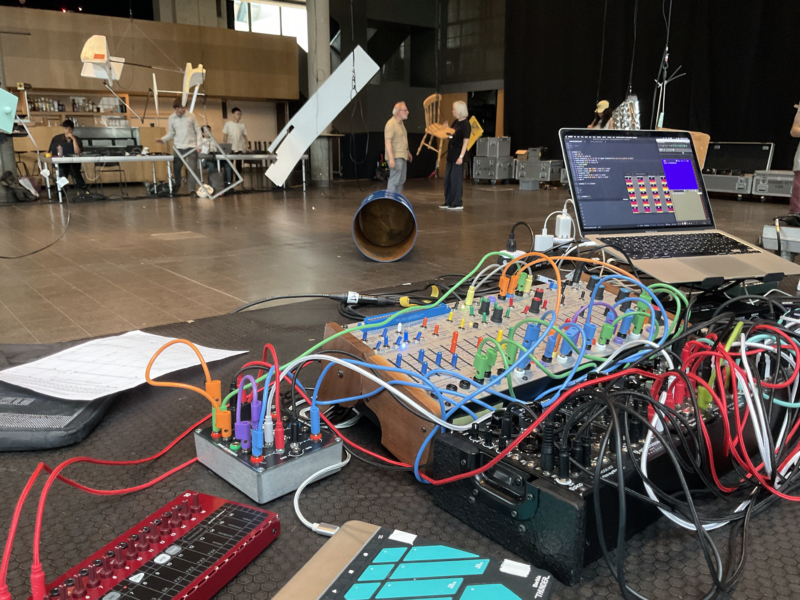

Als Objekte kommen meist einfache Fundstücke zum Einsatz. Waren es zu Beginn relativ kleine Objekte, die im Rahmen der Tanzperformances mit der Merce Cunningham Dance Company auf der Bühne zu sehen waren (Rainforest I–III), so verwendete Tudor 1973, anlässlich eines Workshops beim New Music in New Hampshire Festival, auch große Objekte, die für Rainforest IV in Form eines begehbaren Environments arrangiert waren. Bei der Realisierung dieser Version war auch erstmals eine Gruppe von jungen Musiker:innen und Künstler:innen beteiligt, die die Objekte nicht nur auswählten und installierten, sondern sie in einer mehrstündigen Performance auch live bespielten. Rainforest IV wurde damit zu einer offenen und flexiblen, gleichzeitig aber höchst anspruchsvollen Plattform für die kollektive Komposition von (live-)elektronischer Musik.

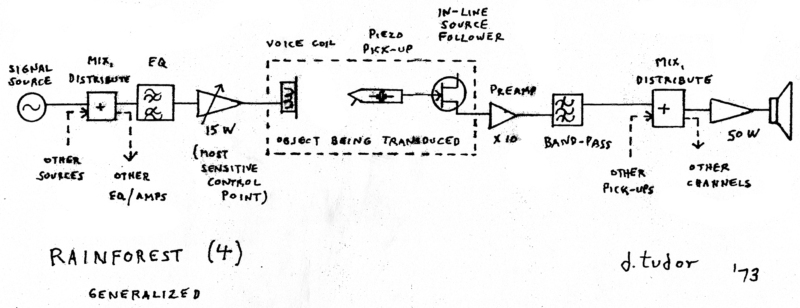

Die Partitur besteht lediglich aus der Skizze eines Schaltkreises und der simplen Anweisung, dass bereits zuvor komponierte Musik nicht verwendet werden darf. Bei den diesjährigen Ferienkursen wird Rainforest IV im Rahmen eines Workshops realisiert und an drei Tagen von den Teilnehmer:innen live bespielt. Musikalische Leiter dieser Rainforest-Fassung sind der kanadische Komponist Matt Rogalsky, der selbst noch mit Tudor zusammenarbeiten konnte, und der Kölner Komponist und Klangkünstler hans w. koch.

David Tudor über "Rainforest IV" im Gespräch mit Teddy Hultberg, 1988.Die Idee ist, dass, wenn man Klang durch Materialien schickt, die Resonanzknoten der Materialien freigesetzt werden und diese von Kontaktmikrofonen oder Tonabnehmern aufgenommen werden können, und diese haben eine andere Art von Klang als das Objekt, wenn man es aus der Nähe hört, wo es hängt. Es wird wie eine Reflexion, und das schafft, wie ich finde, eine ziemlich harmonische und schöne Atmosphäre, denn wo immer man sich im Raum bewegt, hat man Erinnerungen an etwas, das man an einem anderen Punkt im Raum gehört hat.

DAVID TUDOR (1926–1996)

David Tudor gilt als eine der zentralen Figuren der amerikanischen und internationalen Musikszene der Nachkriegszeit. Der 1996 verstorbene Künstler wurde schon zu Lebzeiten für seine Beiträge als Interpret, Komponist und Performer sowie als Pionier auf dem Gebiet der Live-Elektronik gewürdigt. Bis heute jedoch blieb diese Anerkennung, anders als bei seinem Kollegen und Freund John Cage, weitgehend auf die Welt der experimentellen Musik selbst beschränkt.

Als virtuoser Pianist war Tudor seit den 1950er Jahren über zwei Jahrzehnte hinweg praktisch der einzige Interpret, der sich ausschließlich der Aufführung von Kompositionen neuer und experimenteller Musik widmete. Er brachte Werke von Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, Christian Wolff und John Cage zur Uraufführung. Tudors Spiel war nicht nur hochvirtuos, er war auch in der Lage, Werke zu interpretieren, die den Pianisten durch die Verwendung von Zufallsoperationen und interpretatorische Freiheiten in einer ganz besonderen Weise als Musiker forderten. Fast zwangsläufig folgten darauf seit den 1960er Jahren auch eigene Kompositionen.

Bekannt geworden ist Tudor vor allem durch seine selbstgebauten elektronischen Instrumente. Bereits in den späten 1950er Jahren hatte er begonnen, mit elektronischen Klangerzeugern und Geräten zur Klangmodulation zu experimentieren. Anders als viele seiner Kollegen in dieser Zeit, die in erster Linie in Studios komponierten und elektronische Musik auf Tonbändern produzierten, entwickelte und baute er seine Klanggeneratoren und -modulatoren selbst. Und er nutzte sie auch in seinen Live-Performances. Die oft kleinen und modularen Geräte waren flexibel einsetzbar und ließen sich zu Geräteclustern kombinieren. Heute gilt Tudor deshalb als Begründer der „Live-Elektronik“ – ein Begriff, den man auf Tudors Experimente auf der Bühne zurückführen kann, beschrieb er doch das explizit Neue an einer Aufführungssituation, die seit Mitte der 1960er Jahre immer populärer wurde. Die Performances wurden zu komplexeren Events, die mehr als nur Musik boten. Die klassische Konzertsituation schien aufgelöst. Werke wie Rainforest IV (1973), das aus einer Reihe von Klangobjekten besteht, die mit Transducern bestückt und im Raum arrangiert werden, sprengten bekannte Aufführungskonventionen. Sie waren als performative Installationen konzipiert.

Von Anfang an arbeitete Tudor dabei mit Künstlern aus anderen Disziplinen zusammen und etablierte eine neue Art des gemeinsamen Komponierens und Performens. Hierzu zählen an erster Stelle die zahlreichen Arbeiten mit dem Choreografen Merce Cunningham, der Tudor mit der Komposition und Aufführung zahlreicher Stücke für seine Tanzkompanie (deren musikalischer Leiter er sehr lange war) beauftragte, sowie mit bildenden Künstlern wie Robert Rauschenberg, Marcel Duchamp, Jackie Matisse, Molly Davies, Fujiko Nakaya und Sophia Ogielska. Und hierher gehört auch Tudors wichtige Rolle bei der Gründung von E.A.T. (Experiments in Art and Technology) und der Composers Inside Electronics, die Tudor 1973 mit einer Gruppe von Musikern und bildenden Künstlern ins Leben rief.

EINBLICKE AUS DEM WORKSHOP

Die Teilnehmer:innen sprechen über ihre Objekte, ihre Setups sowie über Herausforderungen und Eindrücke aus der Workshop-Phase. (Die Interviews wurden am Samstag, den 26. Juli von Karl Ludwig geführt). Vielen Dank an alle Mitwirkenden.

Verwandte Artikel

-

Rainforest IV

So. 27. Juli 2025 – 18:00

-

Rainforest IV

Mo. 28. Juli 2025 – 14:00

-

Rainforest IV

So. 27. Juli 2025 – 18:00

-

Rainforest IV

Di. 29. Juli 2025 – 14:00

-

David Tudor: Rainforest IV

Workshop Matt Rogalsky & hans w. koch

-

Matt Rogalsky

Dozent "David Tudor: Rainforest IV"

-

hans w. koch

Dozent "David Tudor: Rainforest IV"