READER: RASCH

23.07.2025

Sebastian Claren: Hear Your Brother Hear II (1998/2025)

für Violoncello solo / for Violoncello solo

Uraufführung der Neufassung / World Premiere of the new version

Yu Kuwabara: Nokorigaku (Remaining Music) (2019)

für Klavier solo / for Piano solo

Helena Tulve: To Night-Travellers, the Light… (2009/18)

für Violoncello und Klavier / for Violoncello and Piano

Evan Johnson: A fountain (2024)

für Klavier solo / for Piano solo

Deutsche Erstaufführung / German Premiere

Brice Pauset: Rasch (2006/25)

Nr. 1, 2b, 3

für Violoncello solo / for Violoncello solo

Uraufführung / World Premiere

Kompositionsauftrag von / Commissioned by Darmstädter Ferienkurse & Hepner Foundation

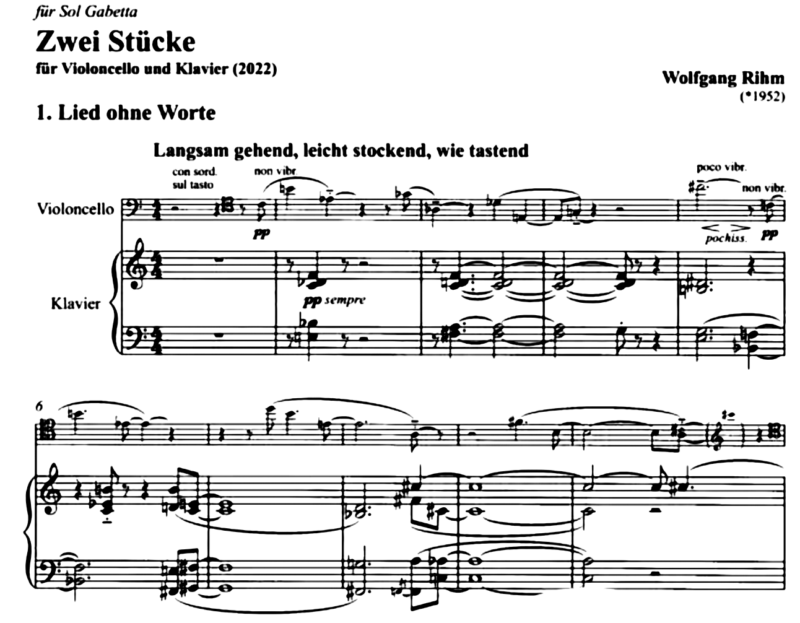

Wolfgang Rihm: Zwei Lieder ohne Worte (2022)

für Violoncello und Klavier / for Violoncello and Piano

– Langsam gehend, wie tastend

– Verschwundene Worte

Lucas Fels (Violoncello)

Nicolas Hodges (Klavier / Piano)

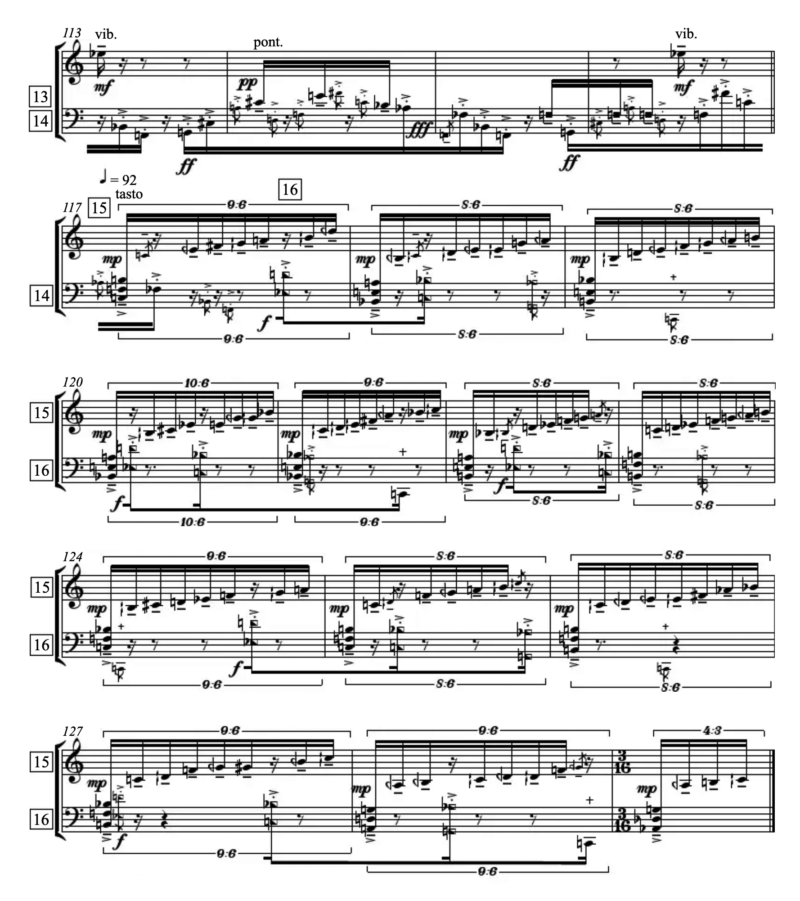

HEAR YOUR BROTHER HEAR II (1998/2025)

Die erste Fassung von Hear Your Brother Hear entstand für die Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik 1998. Ich schrieb das Stück für einen befreundeten Cellisten, der damals an den Kursen teilnahm. Lucas Fels, zu dieser Zeit bereits für die Cello-Klasse verantwortlich, winkte jedoch ab: Das Stück sei schlichtweg zu schwer. Trotzdem zeigte er Interesse und war bereit, das Stück im Detail durchzuarbeiten.

Lucas hatte mit seiner Einschätzung vollkommen recht – die Partitur war in ihrer damaligen Form unspielbar. Doch genau darin lag ein Teil der ursprünglichen Idee. Ich wollte die spieltechnischen Anforderungen so weit wie möglich ausreizen – nicht nur, um die physischen und interpretatorischen Grenzen der Ausführenden herauszufordern, sondern vor allem, um das traditionelle Konzept eines Solostücks zu hinterfragen. Die typische Linearität, also das Fortschreiten einer einzelnen musikalischen Linie in Zeit und Raum, sollte aufgebrochen werden. Ich stellte mir ein Cello vor, das sich verdoppelt oder vervielfacht und mit sich selbst in einen musikalischen Dialog tritt.

Ein zentraler Impuls für diese Idee kam aus einer für Neue Musik vielleicht ungewöhnlichen Richtung: den Studio 1-Variationen von Thomas Brinkmann. Diese erschienen 1997 auf dem Kölner Techno-Label Profan und basierten auf extrem minimalistischen Tracks von Wolfgang Voigt. Brinkmann spielte diese Stücke auf einem modifizierten Plattenspieler mit zwei Tonarmen ab. Durch die leicht versetzten Abtastungen der Tonabnehmer entstanden neue rhythmische Strukturen – fast wie phasenverschobene Loops –, die durch minimale Differenzen eine faszinierende Tiefe und Komplexität entwickelten. Die Vorstellung, dass sich durch Verdoppelung und Verschiebung aus einfachstem Ausgangsmaterial etwas gänzlich Neues erzeugen lässt, war für mich sehr inspirierend.

Auch darüber hinaus ist Hear Your Brother Hear stark von der Clubmusik der 1990er Jahre geprägt. Die musikalischen Anspielungen auf Genres wie Drum ‚n‘ Bass und Minimal Techno sind bewusst gewählt – nicht als bloße Stilzitate, sondern als strukturelle Referenzen. Wie in einem DJ-Set besteht das Stück aus einer begrenzten Anzahl klar unterscheidbarer Materialien, die einzeln auftreten oder sich überlagern können. Doch während DJs beim Mixen die Tempi der Tracks aufeinander abstimmen, behalten die einzelnen Materialschichten in meinem Stück stets ihr eigenes Tempo – auch wenn sie gleichzeitig erklingen. Daraus ergeben sich komplexe rhythmische Interaktionen, die nicht durch Variation innerhalb eines Materials entstehen, sondern durch das Nebeneinander und Gegeneinander mehrerer Zeitebenen.

Ich habe Hear Your Brother Hear über die Jahre mehrfach überarbeitet – keine andere Komposition von mir hat so viele verschiedene Fassungen durchlaufen. 2012 spielte Lucas schließlich eine Version bei Ultraschall Berlin, in der ich einige Vereinfachungen vorgenommen hatte: Die Metrik war lesbarer, Artikulationen klarer notiert und das Spiel technisch deutlich zugänglicher gestaltet – ohne jedoch die Grundidee aufzugeben.

Als ich 2024 vorschlug, das Stück wieder aufzunehmen, meinte Lucas, dass es dafür eine noch einmal überarbeitete Fassung bräuchte. Ich nahm dies zum Anlass, nicht nur eine weitere Revision zu erstellen, sondern mir bewusst die Freiheit zu geben, größere Eingriffe vorzunehmen. Die so entstandene Version trägt deshalb auch den Titel Hear Your Brother Hear II, um zu signalisieren, dass es sich nicht mehr um eine bloße Fortschreibung, sondern um eine eigenständige Neufassung handelt.

Bisher war das Stück, ähnlich wie eine Klavierpartitur, immer in mehreren Notensystemen notiert, um die verschiedenen musikalischen Schichten klar voneinander zu trennen. Das war aus kompositorischer Sicht sinnvoll, stellte aber die Interpret:innen vor erhebliche Herausforderungen in Bezug auf die Lesbarkeit und Vorstellbarkeit der musikalischen Struktur. In Hear Your Brother Hear II ist das gesamte Material nun in einem einzigen System notiert. Ich glaube, dass damit die ursprüngliche Intention, die Linearität des Solospiels aufzubrechen, sogar noch klarer wird. Denn die Mehrschichtigkeit wird so unmittelbar spürbar – und der physische, mentale und musikalische Druck, der aus dem ständigen Wechsel zwischen den Ebenen entsteht, lässt sich genauer erfassen und präziser umsetzen.

Sebastian Claren, Juli 2025

NOKORIGAKU (Verbleibende Musik)

Durch meine Forschungen, Kollaborationen und Kreationen mit traditioneller japanischer Kunst und Musik habe ich entdeckt, dass Klang mit Energie vergleichbar ist und die Fähigkeit hat, sich gleichzeitig zu stauchen und zu dehnen. Traditionelle japanische Musik wird durch die dynamische Interaktion von Klängen geformt, von denen jeder seine eigene innere Bewegung und Spannung besitzt. Mein kompositorischer Prozess konzentriert sich darauf, den Grad und die Abstufung dieser energetischen Qualität zu formen und zu kontrollieren.

Eines der charakteristischen Merkmale meiner früheren Werke ist die Verwendung „elastischer“ musikalischer Gesten, die aus Glissandi, Vierteltonkombinationen, übertriebener Dynamik und subtilen Texturen bestehen. Diese Gesten beruhen auf der Fähigkeit, den Klang kontinuierlich zu formen. Im Gegensatz dazu ist das Klavier ein Instrument, das auf der chromatischen Tonleiter basiert und bei dem jede Note einen abklingenden Klang erzeugt, wenn keine erweiterten Techniken eingesetzt werden. Außerdem stellt das Klavier für mich den Höhepunkt einer langen Geschichte der westlichen Musik dar – ein perfekt vollendetes Instrument, das aber auch gewisse Grenzen aufweist. Das Schreiben für Soloklavier hat sich nie leicht angefühlt oder einfach ergeben.

Als ich Nokorigaku komponierte, war meine erste Frage: Wie kann ich meine eigenen „elastischen“ Gesten in ein Klavierstück übertragen? Dies führte zu tieferen Fragen – warum verlasse ich mich auf diese Gesten? Wofür stehen sie wirklich in meiner Musik? Brauche ich sie überhaupt in diesem Werk?

Ein zentrales Anliegen in meinen jüngsten Kompositionen ist die Frage nach der Zeit. In der Vergangenheit habe ich mich in erster Linie auf die Klangerzeugung konzentriert und zugelassen, dass sich die Form eines Stücks aus der Richtung und der Wechselbeziehung der klanglichen Ereignisse ergibt. In letzter Zeit habe ich meine Aufmerksamkeit verlagert: Anstatt dem Klang zu erlauben, die Zeit zu formen, versuche ich nun, die Zeit selbst zu komponieren – die musikalische Zeit als eine Erfahrungsstruktur zu gestalten und den Klang als eine Komponente zu behandeln, die diese Struktur definiert.

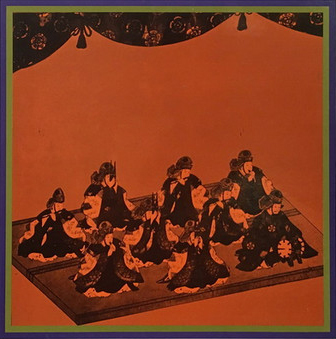

Bei dieser Komposition habe ich mich von der komplizierten Form der Gagaku-Aufführungspraxis inspirieren lassen, die als Nokorigaku (残楽) bekannt ist und bei der sich das Ensemble durch aufeinander folgende Wiederholungen eines Abschnitts allmählich ausdünnt. Diese Idee der Auflösung, der klanglichen Subtraktion, bot einen Rahmen für die Erforschung der Zeit nicht durch Wachstum oder Expansion, sondern durch Reduktion und verschwindende Präsenz.

Ju Kuwabara

Als weitere Referenz für meine ästhetische Herangehensweise an Zeit, Textur und Elastizität im Klang finden sich hier zwei frühere Kompositionen, die verwandte Ideen erkunden:

Erkunde die Dunkelheit

Setz dich zu deinen Freunden, geh nicht wieder schlafen.

Sink nicht wie ein Fisch auf den Meeresgrund.

Woge wie ein Ozean, zerstreu dich nicht wie Sturm.

Die Lebenswasser entspringen in der Dunkelheit.

Erkunde die Dunkelheit, fliehe nicht vor ihr.

Die Reisenden der Nacht sind voller Licht, und du bists auch:

verlasse die Gesellschaft nicht.

Sei wache Kerze in der goldnen Schale,

rinne nicht in den Schmutz wie Quecksilber.

Der Mond erscheint für die Reisenden der Nacht,

sei wachsam, wenn der Mond voll ist.

TO NIGHT TRAVELLERS, THE LIGHT … (2009) for Violoncello and Piano

Das Werk wurde durch eine Zeile von Rumi inspiriert, die mir im Gedächtnis geblieben ist, und im weiteren Sinne durch nächtliche Reisen – sowohl im Traum als auch im wachen Leben.

Das Stück ist meinem Freund und Lehrer, Erkki-Sven Tüür, gewidmet.

Helena Tulve

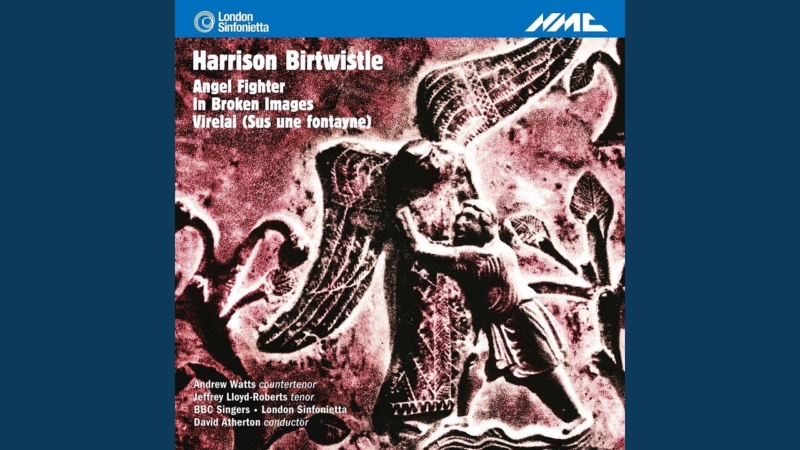

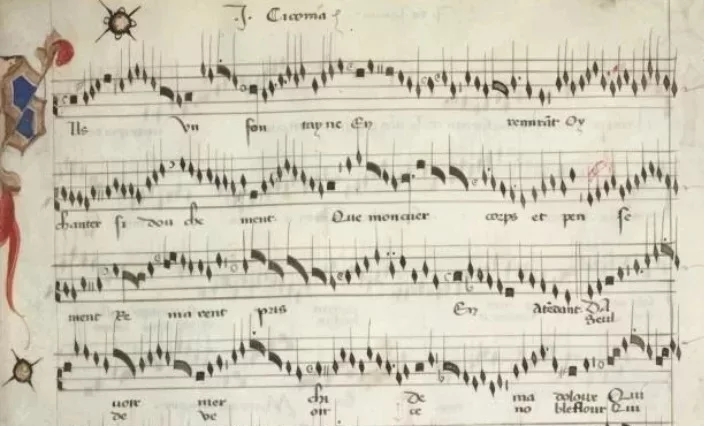

A FOUNTAIN

A fountain ist eine Reihe von Umkreisungen um Johannes Ciconias berühmtes Virelai Sus‘ un fontayne. Abgesehen von einigen Momenten der Klarheit hier und da – die in der Regel die Form von mehr oder weniger isolierten Harmonien oder verstreuten, vereinzelten Fragmenten von Tonleitern oder anderen nackten melodischen Elementen annehmen – finden diese Umkreisungen jedoch größtenteils in einem beträchtlichen Abstand statt.

Und trotz ihrer Unterschiede in Länge, Rhetorik und Energie haben sie alle eine ähnliche Form: ein Ereignis tritt ein, und versucht dann stolpernd weiterzugehen, sich gegen die Verdunstung zu wehren.

Dieses Stück ist in Dankbarkeit und Bewunderung Nicolas Hodges gewidmet, mit Dank für sein Interesse an meiner Arbeit während des letzten Jahrzehnts, aber auch der verstorbene Harrison Birtwistle schwebt mit: ein langjähriger Freund und Kollege von Hodges, ein weiterer Bearbeiter von Sus‘ un fontayne, und ein großer Meister des Vorwärtskämpfens.

Evan Johnson

wikipedia "virelai"Ein Virelai (von altfranzösisch virer, „drehen“ oder „biegen“) ist ein mittelalterliches Tanz- und Liebeslied. Es ist neben der Ballade und dem Rondeau eine der drei formes fixes (festen Formen) der altfranzösischen Lyrik. Das Virelai war vom 13. bis zum 15. Jahrhundert eine der am weitesten verbreiteten Liedarten.

Roland Barthes, "Rasch", Übersetzung aus dem Englischen.„Rasch“: das bedeutet, sagen die Verleger, nur: ‚schnell‘, „schnell (presto)“. Aber ich, der ich kein Deutscher bin und angesichts dieser fremden Sprache nur ein verblüfftes Zuhören besitze, füge ihr die Wahrheit des Signifikanten hinzu: ein weggefegtes Körperteil, vom Wind abgerissen, gepeitscht zu einem Ort der Zerstreuung, der bestimmt, aber unbekannt ist. In einem berühmten Text stellt Benveniste zwei Bereiche der Signifikation gegenüber: den semiotischen, eine Ordnung von artikulierten Zeichen, von denen jedes eine Bedeutung hat (wie die natürliche Sprache), und den semantischen, eine Ordnung von Diskursen, von denen keine Einheit für sich allein bedeutet, obwohl das Ensemble eine Fähigkeit zur Bedeutung erhält. Musik, so Benveniste, gehört zur Semantik (und nicht zur Semiotik), da Klänge keine Zeichen sind (kein Klang hat an sich eine Bedeutung); daher, so Benveniste weiter, ist Musik eine Sprache, die eine Syntax, aber keine Semiotik hat. Was Benveniste nicht sagt, was er aber vielleicht auch nicht bestreiten würde, ist, dass die musikalische Signifikation in einer viel klareren Weise als die sprachliche Signifikation vom Begehren durchdrungen ist. [...] die Syntax der „Kreisleriana“ ist die der Steppdecke: der Körper, könnte man sagen, akkumuliert seine Ausgaben - das Signifikat nimmt die Raserei, aber auch die Souveränität einer Ökonomie an, die sich selbst zerstört, während sie sich entwickelt; es bezieht sich also auf eine Semanalyse, oder man könnte sagen, auf eine zweite Semiologie, die des Körpers im Zustand der Musik;

RASCH (Essay über künstlerische Intelligenz)

„In Schumanns Kreisleriana höre ich eigentlich keine Note, kein Motiv, keine Zeichnung, keine Grammatik und keinen Sinn heraus […]. Nein, was ich höre, sind Schläge: Ich höre das im Körper Schlagende, das den Körper Schlagende, oder besser diesen schlagenden Körper.“

So beginnt Roland Barthes Text Rasch, der 1975 im Zusammenhang mit einer Hommage an Émile Benveniste geschrieben wurde. Die Frage nach dem Körper, die in meiner Arbeit eine zentrale Rolle spielt, entzieht sich in der Tat der ganzen Reihe von traditionellen möglichen, plausiblen und bequemen Erklärungen. Was hier, in diesem Zyklus von Stücken für Violoncello, wichtig ist, wäre das geisterhafte Auftauchen des Klaviers der Kreisleriana (die von R.S.) durch die Mutation des Instrumentalkörpers, ausgelöst allein durch Worte anderer (die von R.B.).

Streng genommen handelt es sich um eine Übung in reiner und strikter Analogie. Wir befinden uns hier in Darmstadt, wo sich viele der Strömungen treffen, die die musikalische Reflexion des Augenblicks nähren. Dieser Zyklus von Cellostücken ist sicherlich ein bescheidenes und unauffälliges Objekt, aber ich möchte, dass er als ein Moment der Meditation darüber dient, was Analogie in Bezug auf eines ihrer Gegenmodelle bedeutet, insbesondere in Bezug auf die KI. Während die Analogie das Denken entfaltet und die Verwirklichung von Dingen für die konkrete, robuste und elastische Erfahrung der Subjektivität öffnet, reduziert die KI unser Denken, unsere Sprache und unsere Affekte auf Stereotypen, die durch die Mittelwertbildung der gefilterten und verdinglichten Vergangenheit gewonnen werden. In diesem Sinne repräsentiert sie recht gut die politischen Ideen und die zugrunde liegenden Wirtschaftsmodelle, die sie unterstützt und von denen sie sich nährt. Ich übergehe hier ihre Auswirkungen auf die Umwelt, die für mich den zentralen Punkt der Aporie von KI als Lösung darstellt.

Ich komme auf die Musik zurück: Es ist eine bekannte, fast banale Erfahrung: Ein Freund oder eine Freundin erzählt uns begeistert von dem starken Eindruck, den eine Musik bei ihm oder ihr hinterlassen hat, und beim Hören derselben Musik kommt es zu einem Wiedererkennungsphänomen: Man hört buchstäblich „nach“, was man noch nie gehört, aber schon geahnt hat. Diese Erfahrung des unmöglichen ersten Hörens möchte ich hier in Musik umsetzen: eine Musik, die gewissermaßen nachträglich gehört wurde.

B.P., Juli 2025

ZWEI LIEDER OHNE WORTE (2022)

Wolfgang Rihm im Gespräch mit Stefan Fricke und Bernd Künzig, musiktexte.online, Oktober 2024Es hilft das Sich-nicht-davor-Drücken. Reden kann ich ja auch nicht, aber ich drücke mich nicht davor. Ich versuche es immer erneut, und das gibt den Anschein, ich könne es. Es entgleitet mir aber doch ständig. Ich bin ständig dabei, das, was ich zu sagen habe, zu verlieren, das, was ich sagen möchte, nicht mehr zu erkennen. Ich verliere ständig den Zusammenhang. Und das Reden über Musik ist sehr wichtig. Deswegen meine ich: nicht davor sich drücken. Aber nicht in eine gestanzte, vorbereitete Artikulationsform zurückfallen, wo eine Meinungsabgabe, ein Dies-ist-So, ein Beurteilen von vornherein, ein apriorisches Beurteilen unbefragt grassiert. Das ist sehr schwierig. Ich kann es auch nicht lösen. Es gibt so viele Leute, die sich Philosophen nennen, es gibt so viele Leute, die sich Analytiker nennen, die das viel besser können als ich. Aber die haben dann natürlich wieder keinen Einblick in die schöpferische Sphäre. Denen kann ich vielleicht helfen, wenn ich ihnen Einblick verschaffe in dieses seltsame Zwischenformenreich, das das schöpferische, das hervorfördernde, das hervorzwingende, das hervorbittende, das hervorwünschende Tun in einem Medium bedeutet. Ich mache die Sachen ja nicht, weil ich von vornherein weiß, dass das richtig ist und gemacht werden muss, sondern ich mache sie, weil ich spüre, dass mir da eine Möglichkeit offensteht, etwas zu tun, das es so nicht gibt, das es in dieser Form auch nicht so schnell wieder gibt.