READER: KONTAKTE

29. / 30.07.2025

Mi, 30.07., 15+16:30, Bessunger Knabenschule

Karlheinz Stockhausen: Kontakte (1958–60)

für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug

GBSR Duo

George Barton (Percussion)

Siwan Rhys (Klavier)

Di, 29.07., 19:30, Lichtenbergschule (Halle)

Angharad Davies: Empty Spaces II (2023)

PAUSE

Karlheinz Stockhausen: Kontakte (1958–60)

GBSR Duo

George Barton (Percussion)

Siwan Rhys (Klavier)

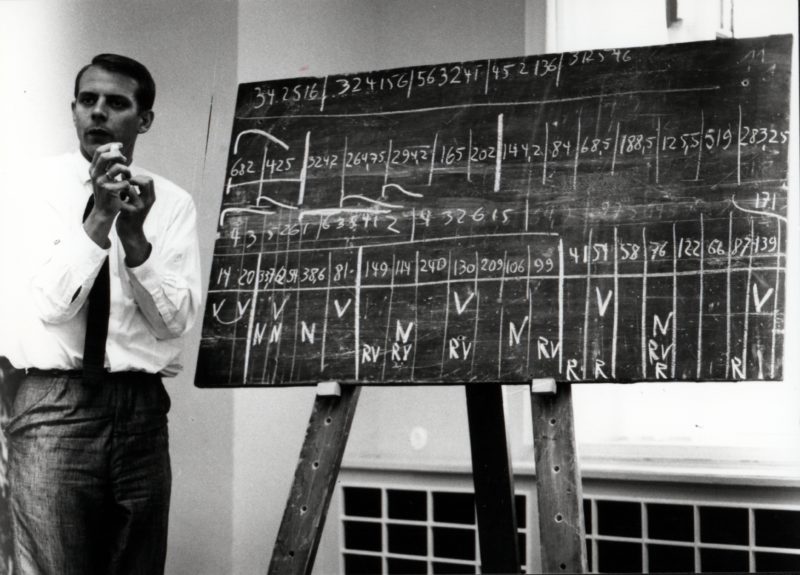

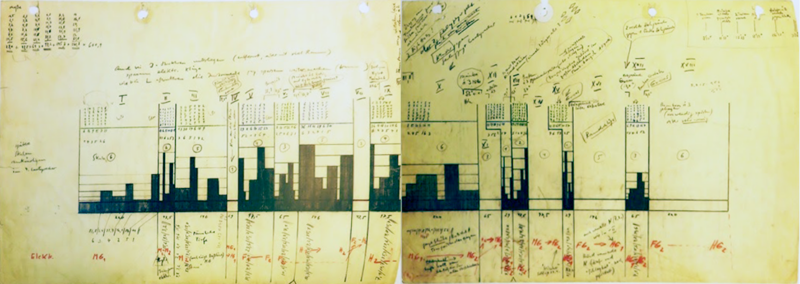

Kontakte ist Stockhausens fünftes elektronisches Werk für Tonband nach Etude, Studie I & II und Gesang der Jünglinge. Der Kompositionsplan (bestehend aus etwa 700 Blättern Papier) wurde zwischen 1958 und 1959 in sechs Monaten geschrieben. Anschließend verwendete Stockhausen diese umfangreichen Notizen, um dieses Werk im WDR-Studio für elektronische Musik (mit Unterstützung der Techniker Gottfried-Michael Koenig und Jaap Spek zwischen September 1959 und Mai 1960) zu realisieren. Die Uraufführung fand am 10. Mai 1960 bei einem Festivalkonzert der Internationalen Gesellschaft für zeitgenössische Musik in Köln statt.

Kontakte ist Stockhausens erstes „live“ elektroakustisches Werk in der Version mit begleitenden Live-Instrumentalisten. In Gesang der Jünglinge wurde eine Knabenstimme für die Zusammenstellung der elektronischen Ebenen verwendet, aber in diesem Fall wurden die „konkreten“ Klänge zum Zeitpunkt der Aufführung „zusammengefügt“. Ursprünglich als elektroakustisches Werk mit vier Live-Interpreten geplant, die Partituren mit einigen aleatorischen Elementen spielten, wurde es schließlich auf Tonband, Klavier und Schlagzeug reduziert, wobei alle Live-Parts vollständig notiert wurden. Danach wandte sich Stockhausen der elektronischen Signalverarbeitung für Live-Instrumente („Live-Elektronik“) in Werken wie Mikrofonie, Mixtur, Prozession usw. zu. In diesen Jahren entstanden auch die ausschließlich aus Tonband bestehenden Werke Telemusik und Hymnen. In vielerlei Hinsicht ist Kontakte jedoch Stockhausens bedeutendstes Werk dieser Schaffensphase und möglicherweise seines gesamten Œuvres, was angesichts der unglaublichen Vielfalt und Bandbreite seiner 57-jährigen Karriere eine ganze Menge aussagt.

Aus kompositorischer Sicht ist dieses Werk auch der Schnittpunkt zwischen zwei von Stockhausens bevorzugten Stilmitteln. In Kontakte weisen die synthetischen Klänge Elemente der organisierten seriellen Technik auf – das heißt, Eigenschaften wie Tonhöhe, Dauer, Dynamik und Klangfarbe werden anhand einzigartiger Verteilungssequenzen organisiert. Wie in den „4 Kriterien“ erwähnt, wurden die Klänge auch anhand von 42 verschiedenen Tonleitern (mit Intervallen von 1/30 einer Quinte bis zu einer ganzen Quinte) organisiert, wobei jede Tonleiter aufgrund ihrer „Geräuschkomplexität“ einer Klangfarbe zugeordnet wurde. Die andere wichtige Idee, die hier vorgestellt wird, ist die „Momentform“, bei der ein Werk in kurze, aufeinanderfolgende Abschnitte unterteilt wird, die unterschiedliche gemeinsame Merkmale aufweisen, d. h. die Abschnitte müssen nicht unbedingt in irgendeiner traditionellen thematischen Weise miteinander in Beziehung stehen. Das Konzept der „Momentform“ kam auch in dem gleichzeitig komponierten Werk Carré für Chor und vier Orchestergruppen zum Tragen (obwohl Elemente der Momentform bereits in Gruppen für drei Orchester angedeutet wurden).

Der Titel Kontakte bezieht sich auf drei Arten von „Kontakten“:

- KONTAKT zwischen Klangfamilien: Die akustischen (Percussion) und elektronischen Klangfarben von Kontakte wurden nach drei Paaren von tonalen und atonalen Klangfamilien organisiert:

- Metall

- Klänge (Crotales, Kuhglocken…)

- Geräusche (Tam-Tam, Gong, Becken, Hi-Hat…)

- Holz

- Klänge (Holzblöcke, Marimba…)

- Geräusche (Bambusrasseln/Claves…)

- Fell

- Klänge (Membran: Tom-Toms, Bongos…)

- Geräusche (mit Bohnen gefüllte Bongos…)

- Metall

- KONTAKT Zwischen Raumgestalten: Die Nutzung räumlicher Bewegung um den Zuhörer herum (und in geringerem Maße auch die Entfernung zum Zuhörer) ist hilfreich, um seriell organisierter Musik, die dazu neigt, eine „flache, pointillistische Oberfläche“ zu haben, ein dramatisches Element hinzuzufügen. Der Titel „Kontakt“ bezieht sich auf die Verbindungen zwischen den durch die Klangprojektion geschaffenen Raumgestalten („Raumgestalten“).

- KONTAKT zwischen Momenten: Wie bereits erwähnt, ist Kontakte als eine Abfolge unabhängiger Abschnitte konzipiert, die als Momente bezeichnet werden (und in der Regel mit den Strukturen übereinstimmen). Da diese Momente sehr unterschiedlich sein können, ist der Kontakt zwischen diesen Textur-/Erzählblöcken eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung des Titels zu verstehen. Jeder Moment ist nach Klangfamilie, Verhältnis von Tonhöhe zu Geräusch, Register und Prozess organisiert.

WEITERFÜHRENDE MATERIALIEN

Zusammenfassung der Lectures mit reichhaltigem Bildmaterial aus dem Elektronischen Studio des WDR pdf of "Four Criteria of Electronic Music" (English) Detaillierter Überblick über "Kontakte" Artikel von John Rea mit überblickshafter Diskussion der grundlegenden kompositorischen Konzepte

EMPTY SPACES II

Empty Spaces II verwendet Samples von Angharads Violinspiel (aufgenommen in leeren Räumen eines stillgelegten Gebäudes), um Siwan zu ermöglichen, den abwesenden Solisten zu „spielen“. Die Violine dient als Ausgangspunkt für eine Erkundung der Abwesenheit und eine Freilegung des imaginären Raums.

Angharad Davies