READER: CHROMA

02.08.2025

Rebecca Saunders: Chroma I–XXII (2003–25)

Neue Fassung für die Darmstädter Ferienkurse

Carl Rosman (Klarinette)

Michele Marelli (Klarinette)

Marco Blaauw (Trompete)

Lucy Humphris (Trompete)

Jürgen Kruse (Klavier)

Ernst Surberg (Klavier)

Dirk Rothbrust (Perkussion)

Rie Watanabe (Perkussion)

Yaron Deutsch (E-Gitarre)

Hannah Weirich (Violine)

Sara Cubarsi (Violine)

Dirk Wietheger (Violoncello)

Florentin Ginot (Kontrabass)

John Eckhardt (Kontrabass)

Rebecca Saunders (Komposition und Einrichtung)

Christopher Collings (Assistenz)

Brilliant, gorgeous, painted, gay,

Vivid, flaunting, tearaway,

Glowing, flaring, lurid, loud,

Screaming, shrieking, marching, proud,

Mellow, matching, deep and sombre,

Pastel, sober, dead and dull,

Constant, colourful, chromatic,

Party-coloured and prismatic,

Kaleidoscopic, variegated,

Tattooed, dyed, illuminated,

Daub and scumble, dip and dye,

High-keyed colour, colour lie.

–– Motto aus „CHROMA. A Book of Colour“ von Derek Jarman, einem Vorbild für Rebecca Saunders‘ Werk.

REBECCA SAUNDERS CHROMA

Es ist nicht leicht, das Glücksgefühl zu beschreiben, das einen befällt, wenn man gemeinsam mit einem kleinen Ensemble auf den nächsten Einsatz wartet. Die Musik ist längst anderswo. In der Distanz bäumt sich theatralisch eine große Trommel auf. Zwei Kontrabässe winden sich singend in die Höhe, wo sie ihr kantables Unvermögen mit brüchigem Ton bedauern. Die Töne hallen lange in den Winkeln und Nischen der Räume nach, durch die hindurch sich arbeiten, bis sie sich an mein Ohr dringen. All das geschieht in weiter Ferne, während hier geschäftige Ruhe und entspannte Konzentration herrschen. Zuhören. Orten. Entziffern. Warten. Ein Stuhl knarzt. Jemand atmet schwer. Zwei Hosenbeine schürfen gegeneinander. Die Musiker neben mir liebkosen ihre Instrumente, befeuchten das Mundstück, wärmen das Griffbrett, streicheln das Bogenhaar, während die Zeit bis zum nächsten Einsatz verstreicht.

Vielleicht hätte ich dort nicht sitzen sollen. Wie das Gros des Publikums hätte auch ich dem Pfad der Musik folgen und mich mit jedem Einsatz eines neuen Stücks auf eine neue Station zubewegen können. Aber es ist keineswegs verboten, sich dem vordergründigen Verlauf der Musik zu verweigern. Und so geschieht das Wunderbare, dass einem als Hörer die Möglichkeit gewährt wird, die Musik in die Peripherie zu verlagern, ohne ihr deshalb die ihr gebührende Aufmerksamkeit zu verweigern oder sie gar ästhetisch herabzusetzen. Stattdessen werden Distanz und Ferne zu einem Parameter der ästhetischen Erfahrung. Der Kontrapunkt gewinnt eine neue, nämlich eine räumlich-architektonische Dimension. Normalerweise arbeiten Komponisten den Vordergrund und den Hintergrund ihrer Werke aus, ganz gleich ob dies qua Melodie und Begleitung oder mit drastischeren Mitteln wie einem Fernorchester geschieht. Hier aber verfüge ich als Hörer über das Material, das sich mit jeder Aufführung perspektivisch neu zurecht setzen lässt. Und dazu gehört eben auch der ungeheure Luxus, das geradezu verschwenderische Gefühl, sich selbst in den Hintergrund zu begeben, die Musik gewissermaßen aus der Kulisse heraus zu hören.

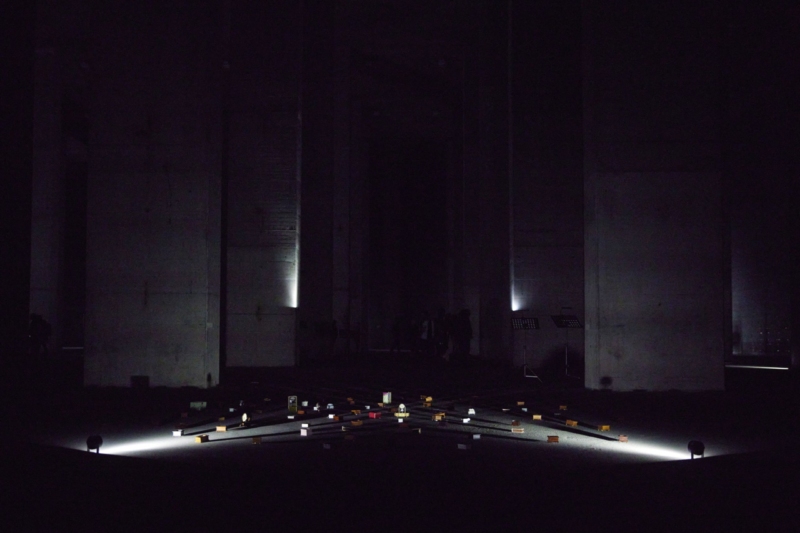

„Mix the music with your feet“ empfahl das Londoner Tate Modern seinen Hörern, als Rebecca Saunders‘ chroma dort 2003 erstmals in einer gigantischen Turbinenhalle aufgeführt wurde. Die Formulierung mutet ein wenig prosaisch an, aber das Mit-den-Füßen-Mischen bringt das dem Stück zugrunde liegende Verfahren recht gut auf den Punkt. Saunders hat für chroma eine Reihe kammermusikalischer, manchmal gar nicht so kleiner Miniaturen entworfen – vom Solo bis zum Trio –, die sie in Raum und Zeit collagiert. Zur ursprünglichen Fassung gehörten ein Klavier, zwei Violinen, zwei Kontrabässe, Klarinette und Trompete sowie die beiden „Achsen“ des Werkes, an denen entlang sie das Werk ausrichtet: Trios für Klavier und zwei Schlagzeuger und für Klarinette, E-Gitarre und Violoncello. Seither hat Saunders die Collage auf zweiundzwanzig Module ausgebaut, darunter Duos für Röhrenglocken, für Klarinetten, für E-Gitarre und Spieluhr, für Doppeltrichter-Trompeten sowie Soli für eine elektrische Orgel, für Crotales und anderes mehr. Hinzu kommen eine Reihe von Klangobjekten: der Schwarm aus 117 Spieluhren, mit denen Saunders über die Puppenstubennostalgie der niedlichen Automaten herfällt, und die Schallplatte eines melancholischen norwegischen Volkslieds, die ihr einst bei einem Stockholmer Trödler in die Hände fiel und die das Stück jetzt mit archaisch anmutenden 78 Umdrehungen pro Minute und auratischem Knistern beseelt.

Der bloßen Ontologie nach knüpft chroma an unterschiedlichen Traditionen an, ohne dass sich das Stück ohne weiteres einer existierenden Gattung zuordnen ließe. chroma ist Raummusik, aber eben nicht im klassichen Sinne des Wortes. Anders als Stockhausens Gruppen, Xenakis‘ Terretektorh oder Boulez‘ Repons schafft Saunders keinen künstlichen musikalischen Raum, der den realen, architektonischen Raum aushöhlt. Sie nistet sich stattdessen im Ort der Aufführung ein, den sie wie mit einem Echolot auskultiert, den sie fragmentiert oder, wie Bastien Gallet es einmal formulierte, „dekomponiert“. Bei Saunders wird Raum zu einem weichen Parameter. „Das eigentliche Sujet des Stückes“, erklärt sie im Gespräch, „ist Dichte. Wieviel Musik erträgt ein Raum? Wann ist er gesättigt? Wie schaffe ich Transparenz? Wo findet Stille ihren Platz?“

Eine weitere Werkkategorie, an die chroma anknüpft, ist das Wandelkonzert, dem, abermals, Stockhausen 1968 mit seiner Darmstädter Musik für ein Haus zu avantgardistischen Ehren verhalf. Aber weder ist Saunders an der dem Wandelkonzert zugrunde liegenden Idee eines musealen Ausstellungsrundgangs interessiert, noch geht es ihr um das mehr oder weniger zufällige mit- und nebeneinander unterschiedlicher Werke. Saunders hat nämlich nicht nur die einzelnen Miniaturen dem Duktus und dem Klangbild nach aufeinander abgestimmt, sondern überhaupt mit einem Blick für die Totale komponiert. Dem Stück liegt ein formales Gerüst zugrunde, das den einzelnen Miniaturen einen genauen Ort innerhalb des Werks zuweist und der die Gleichzeitigkeit prägnanter, den Gruppen-übergreifenden Zusammenhang stiftender Momente gewährleistet. Dieses Gerüst wird allerdings für jede Aufführung neu ausgearbeitet, nicht zuletzt um den Bedingungen des Aufführungsorts Rechnung zu tragen. Dabei kann die Synchronisation der einzelnen Werkteile variieren, wie ja auch jedes neu hinzugekommene Stück – die sieben Nummern der ersten Fassung sind mittlerweile auf zweiundzwanzig angewachsen – den Klangraum verdichtet und die zeitlichen Proportionen verlagert. Aufgrund dieses formalen Gerüsts aber unterscheidet sich chroma auch von einem musikalischen Mobile mit untereinander austauschbaren Teilstücken, wie Haubenstock-Ramati und Boulez sie entworfen haben, obschon der Perspektivenwechsel des Hörers bei Saunders natürlich an die Beweglichkeit der Mobiles von Calder erinnert.

Weder Raummusik, noch Wandelkonzert, noch Mobile also, sondern in erster Linie wohl Collage ist Saunders chroma. Diskrete, eigenständige Stoffe werden derart gegen-, neben- und übereinander gesetzt, dass im Zusammenhang etwas Neues, nicht im jeweiligen Einzelstück Angelegtes entsteht. „Klangoberfläche“ nennt Saunders die einzelnen Miniaturen, wie um zu verdeutlichen, dass Tiefe, Raum und Kontext erst als Folge der Verschachtelung und Gegenüberstellung dieser Oberflächen entstehen kann.

Der Titel des Werks, chroma, bezeichnet eine klar bennen- und unterscheidbare Farbe, die sich deutlich von anderen Farben absetzt. Saunders hat größten Wert auf die Unterscheidbarkeit der einzelnen „Klangoberflächen“ gelegt. Das gilt für die Klangfarbe und die Register, aber auch für den kompositorischen Fokus: Klarinette und Trompete reiben sich harmonisch aneinander ab; das Klavier treibt sich mit hohem, ersticktem Hämmern in die Tonlosigkeit. Einige Stücke, wie das Trio für Klarinette, E-Gitarre und Violoncello, stehen vollkommen autonom für sich. Andere Nummern gleichen kleinen Szenen. Das zweite der beiden Kontrabass-Duette, das fernab vom Publikum auf schlaff herabgestimmten Saiten vorgetragen und beiläufig vom Klavier flankiert wird, umschreibt die Komponistin im Gespräch mit den Worten „wie spät abends in einer Bar“. Die einzelnen Gruppen sind also musikalisch-thematischen in sich geschlossen. Die räumliche Disposition der Instrumente läuft dem allerdings bisweilen zuwider. Es kann zum Beispiel durchaus geschehen, dass die Instrumente einer Gruppe „as widely set apart as possible“ agieren, wie es dem Pianisten und seinen beiden Schlagzeugern widerfährt.

Die Diversifikation der einzelnen „Klangoberflächen“ ist eine Sache; die Handschrift der Komponistin eine andere. Saunders verfügt über einen entwickelten, prägnanten Stil, der jeden Ton als ihren eigenen auszeichnet. (Ein Befund, der erschreckenderweise auch für die Fremdkörper im Werk, die Spieluhren und das Grammophon, gilt.) Die stilistische, konzeptionelle und ästhetische Geschlossenheit des Werks steht also nicht zur Disposition. Saunders erklärt, dass chroma die Schaffensphase der Jahre 2003-2005 zusammenfasse und dass sich die in diesen Jahren entwickelten Materialien leicht miteinander kombinieren lassen – auch wenn einige Stücke, wie das Violin- (2006) und das Klarinetten-Duo (2007), später entstanden sind. Darüber hinaus markiert chroma einen Wendepunkt, sofern die Idee variabel miteinander kombinierbarer Klangoberflächen seither in mehreren Werken – stirrings still (2006), company (2008) oder murmurs (2009) – zum Einsatz kam.

Gerade infolge der relativen Uneigenständigkeit der einzelnen Nummern, die oft Studien und Momentaufnahmen gleichen, die für sich genommen brüchig, unfertig, instabil oder partikulär erscheinen, sieht sich der Hörer einer in diesem Zusammenhang vielleicht unerwarteten Isolation ausgesetzt. Aus der Nähe wirken die einzelnen Nummern abgekoppelt, bis zu einem gewissen Grade fast entfremdet. Der Objektcharakter, den Saunders den einzelnen „Klangoberflächen“ verleiht, trägt sicher zu diesem Eindruck bei. Vor allem aber setzen die räumliche Entzerrung der Gruppen und die Distanz zwischen den Tönen den Hörer einem in der Totale kaum zu fassenden Klangeindruck aus, der als Moment der Vereinzelung existenzielle Züge trägt. Besonders drastisch erlebt das, wer einmal gemeinsam mit einem kleinen Ensemble auf den nächsten Einsatz gewartet hat …

Björn Gottstein