READER: GLIA

31.07. / 01.08.2025

Maryanne Amacher: GLIA (2005)

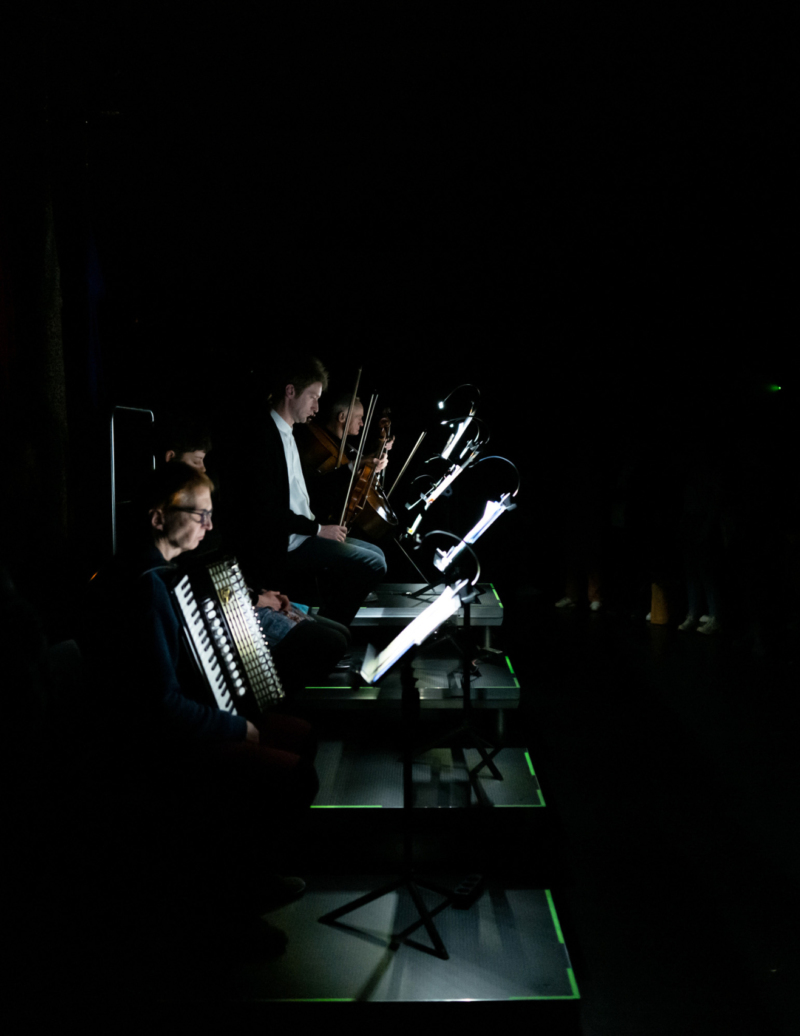

Interpretative Neuinszenierung durch das Ensemble Contrechamps, Mitglieder des Ensemble Zwischentöne und Bill Dietz

Susanne Peters (Flöte)

Dorothee Sporbeck (Flöte)

Maximilian Haft (Violine)

Akiko Ahrendt (Violine)

Lucy Railton (Violoncello)

Volker Schindel (Akkordeon)

Helles Weber (Akkordeon)

Bill Dietz (Musikalische Leitung)

Carsten Seiffarth (Kurator)

Bill Dietz im Gespräch mit Karl LudwigEs geht um eine Dreiecks-Struktur. Sie hatte immer diese drei Komponenten im Kopf: die akustischen Live-Instrumente, die nicht verstärkt werden, die vorproduzierten Audioaufnahmen, die über eine Reihe von Lautsprechern abgespielt werden (welche auf eine bestimmte Weise angeordnet werden müssen), und dann die Zuhörer:innen. Sie dachte immer darüber nach, wie diese drei Komponenten sich gegenseitig beeinflussen und verstärken. Darin liegt eine fast pädagogische Struktur, denn sie interessierte sich für all die verschiedenen Arten, wie Klang den Körper berührt und verschiedene Reaktionen im Körper auslöst, einschließlich autoakustischer Emissionen. In einigen Teilen werden beispielsweise sogenannte „Ohrgeräusche“ hervorgerufen, also Geräusche, die von den Ohren als Reaktion auf den Inhalt von außen abgegeben werden. Es handelt sich dabei um eine Art Verzerrungsprodukt des Ohrs und des Gehirns, im Versuch, Wahrgenommenes zu ordnen. In diesen Momenten verdoppeln einige der Musiker:innen die Geräusche, die aus ihrem Ohr kommen, um dieses Phänomen zu unterstreichen, Ihre Aufmerksamkeit noch mehr darauf zu lenken und das Hören auf verschiedene mögliche Arten des Hörens zu lenken.

Die posthume Aufführung einer mehr oder weniger festgelegten elektroakustischen Komposition von Maryanne Amacher widerspricht grundlegend dem Ethos, dem sie einen Großteil ihres Lebens und Schaffens gewidmet hat. GLIA, genau ein solches Beispiel für eine festgelegte elektroakustische Komposition, war von Anfang an eine Ausnahme in Amachers Œuvre. Im Jahr 2005 schuf Maryanne Amacher ein neues Werk für das Berliner Ensemble Zwischentöne. GLIA (benannt nach den Gehirnzellen, die die Neurotransmission zwischen den Synapsen unterstützen) war für sieben oder acht Instrumente und Elektronik konzipiert und wurde unter der Leitung und Aufsicht von Amacher selbst einmalig im Berliner Medienkunstzentrum TESLA aufgeführt. Mit GLIA stellte sich Amacher den Zuhörer als eine Art „gliale” Schnittstelle zwischen den elektronischen und akustischen Instrumentalelementen des Werks vor. Genauer gesagt stellte sie sich die otoakustischen Emissionen, die in den Ohren des Zuhörers entstehen (als „Geisterbild” der von Elektronik und Instrumenten ausgestrahlten Luftschallwellen), als diese „neuronale Schnittstelle” vor.

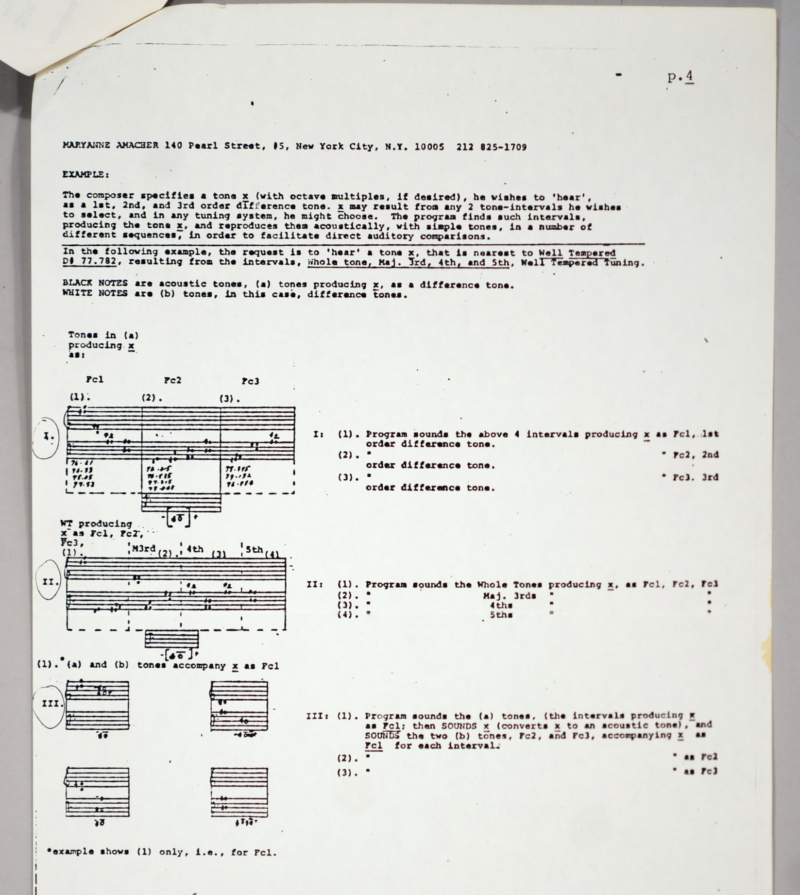

Maryanne Amacher, “CONCEPT SUMMARY – THE LEVI-MONTALCINI VARIATIONS for the Kronos String Quartet”, 1992Durch die Isolierung und Verstärkung bestimmter Frequenzcharakteristika in der Musik, die das Quartett spielt, VERSTÄRKT die Tonaufnahme die INTERAURALE VERARBEITUNG, wodurch die tonalen Reaktionen und die Klangbildgebung der Zuhörenden verstärkt werden – und somit beobachtbar werden. Wir „hören“ das, was unser Gehörsystem wahrnimmt, wenn es auf den akustischen Ton reagiert. […] Durch solche Verstärkungen hören wir die „virtuelle Klangwelt“ der Komposition als eine eigenständige KLANGDIMENSION IN DER MUSIK. Noch fesselnder ist jedoch die ERKENNTNIS, dass diese „virtuelle Klangwelt“ „die Musik der Zuhörer:innen“ ist – ein wesentlicher Bestandteil des Musikerlebnisses, der jedoch viele, viele Jahre lang unterschwellig unterdrückt und nicht wahrgenommen wurde. Jetzt hören wir sie. Die Veröffentlichung dieser Musik ist für mich sehr aufregend!

Mitte der 1990er Jahre beschäftigte sich Amacher intensiv mit einem Projekt, das sie THE LEVI-MONTALCINI VARIATIONS nannte, einem Auftragswerk des Kronos Quartetts für akustische Streichinstrumente und Elektronik. Da Amacher zu diesem Zeitpunkt bereits seit etwa 25 Jahren systematisch Recital-Formate und klassisch orientierte Konzertarbeiten abgelehnt hatte, erforderte ihre Zustimmung zur Rückkehr zu diesen Medien eine grundlegende Neukonzeption dessen, was elektroakustische Musik sein könnte. Neben einem spektakulären „Konzept-Überblick”, in der sie ihre Vision präzise umreißt, scheint sie bei der Produktion der elektronischen und notierten Instrumentalkomponenten des Werks recht weit gekommen zu sein, doch aus unbekannten Gründen wurde es nie aufgeführt. Als Peter Ablinger Amacher Jahre später einlud, ein neues Werk für Ensemble Zwischentöne zu schaffen, nahm sie keinen direkten Bezug auf THE LEVI-MONTALCINI VARIATIONS. Erst nach ihrem Tod im Jahr 2009 erfuhren wir, dass viele Komponenten des Werks direkt aus dem Streichquartett stammen und dass GLIA konzeptionell ein Modell der „Endotonality“ ist, wie sie in ihrem „Konzept-Überblick“ skizziert. Es ist zweifelhaft, dass Amacher GLIA so „wiederholt“ hätte, wie wir es seit 2012 präsentieren. Da GLIA jedoch selbst als eine Art Simulation oder Modell dessen entstanden ist, was THE LEVI-MONTALCINI VARIATIONS hätte sein können, bieten wir unsere Aufführung heute Abend als eine Art Modell eines Modells an – oder, wie Amacher selbst es vielleicht ausgedrückt hätte, als ein „Hören, als ob”.

Maryanne Amacher, “CONCEPT SUMMARY – THE LEVI-MONTALCINI VARIATIONS for the Kronos String Quartet”, 1992Da das Publikum aktiv an der Erzeugung dieser dynamischen klanglichen und wahrnehmungsbezogenen Dimension der Musik beteiligt ist (die es ZUSAMMEN MIT DER VOM QUARTETT GESPIELTEN MUSIK HÖRT UND VOLLSTÄNDIG ERLEBT), entdeckt es sich selbst ALS EIN INSTRUMENT, DAS SICH DEM QUARTETT BEI DER UMSETZUNG DER KOMPOSITION ANSCHLIESST. Gemeinsam schaffen sie das Spiel der auditiven und interauralen Klangbilder in der Musik. In dieser neuen Beziehung – sei es das gesamte Publikum im Konzertsaal oder eine einzelne Person zu Hause – SCHLIESST SICH NUN DAS PUBLIKUM DEM QUARTETT BEI DER KLANGERZEUGUNG AN. DAS PUBLIKUM – EIN INSTRUMENT (im Saal, zu Hause im Zimmer) – SCHLIESST SICH DEM STREICHQUARTETT AN (auf der Bühne, auf CD).

Bill Dietz

Bill Dietz im Gespräch mit Karl LudwigIch erinnere mich, dass sie sagte, was wir bräuchten, sei „mehr virtuelle Realität“. Ich glaube, sie suchte nach einem ganz anderen Verständnis des Virtuellen, des Realen, der Wahrnehmung. In den Übertragungsarbeiten der 1970er Jahre, der „City Links“-Serie, bei der es sich um telematische Installationen und Performances handelt, die Geräusche von weit her an einen Ort bringen, sagte sie immer, dass sie sich nicht für den charismatischen Inhalt des Geräusches interessiere, für die Vogelrufe oder was auch immer übertragen wurde. Vielmehr interessierte sie sich für die Konstruktion von Präsenz und versuchte, auf über die Wahrnehmung zu verstehen, wie ein Gefühl von Ort und Raum im Geist, im Körper und in Bezug auf die Dinge entsteht.

Bill Dietz im Gespräch mit Karl LudwigEs geht darum, ein bestimmtes Gleichgewicht zwischen indirektem und direktem Klang zu finden, sodass es durch die Nutzung der Reflexionen im Raum schwierig wird, die Quelle des Klangs zu lokalisieren. Maryanne Amacher hasste Lautsprecher, obwohl sie sie ständig benutzte. Sie hasste die Vorstellung, dass man einfach von Punkt A zu Punkt B strahlt. Vielmehr versuchte sie, komplexere Beziehungen zwischen elektronischem Klang und Raum zu artikulieren und nutzte dazu die Besonderheiten der Wahrnehmung. Es geht dabei überhaupt nicht um Panning oder Mehrspur-Aufnahmen. Im Gegensatz zu vielen anderen räumlichen Musikstücken handelt es sich lediglich um ein Stereosignal, das über diese acht Lautsprecher wiedergegeben wird. Es geht dabei vor allem um die Phasenbeziehungen zwischen den verschiedenen Kanälen und darum, wie diese im Raum reflektiert werden.

Bill Dietz im Gespräch mit Karl LudwigIch glaube, dass ihre Arbeit einen latenten oder impliziten politischen Aspekt hat, der sich gegen eine normative Distribution des Sinnlichen richtet. Sie würde behaupten, dass die alltägliche Erfahrung von diesen unglaublich sensiblen Wahrnehmungen durchdrungen ist. Aber kulturell und historisch wurden wir nicht dazu erzogen, diese Art von Wahrnehmungsräumen zu artikulieren. Wir glauben, dass sie nicht existieren, weil wir keine Sprache dafür haben. Das ist die Idee ihrer Arbeit als eine Art Pädagogik der Empfindung. In dieser Dreieck-Struktur beleuchten die Dinge letztlich das, was bereits in uns geschieht. Sie erschafft das nicht, sie ist keine modernistische Komponistin, die sagt: „Ich erfinde das.“ Sie sagt eigentlich: „Wenn du anders zuhörst, mehr zuhörst, geschieht das bereits in deinem Körper. Du tust das, und es geschieht zu jeder Zeit.“ – was physiologisch wahr ist. Diese Art von autoakustischen Emissionen treten auch auf, wenn man eine Beethoven-Symphonie hört, nur sehr leise, und alles im Raum ist darauf ausgerichtet, solche Dinge zu unterdrücken. Es gibt ein klares Paradigma der Repräsentation, bei dem man dem semantischen Inhalt der Musik folgen soll. Aber auch das löst all diese physiologischen Dinge aus.